著者 山崎 一穂

金額 16,500円(税込)

クシェーメーンドラの仏教美文詩『アヴァダーナ・カルパラター』の源泉資料を解明し、作品の古典サンスクリット文学史における位置づけを試みる。仏教説話研究者必読の一冊。

著者 富田 真理子

金額 3,850円(税込)

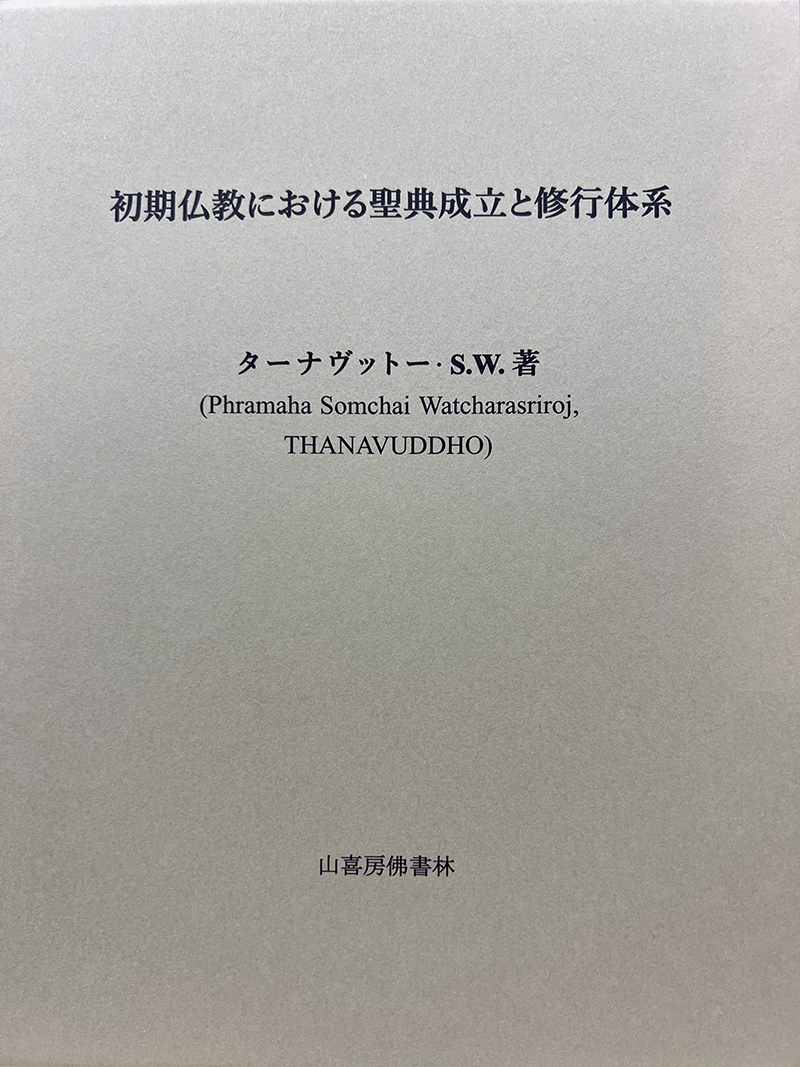

仏教が究極の目的とする「涅槃」を、ゴータマ・ブッダ自身が、そして初期の仏教教団がどのように捉えていたのか?パーリ聖典『スッタニパータ』を中心とする初期経典および註釈文献を読み解き検証する。

著者 新作 慶明

金額 5,500円(税込)

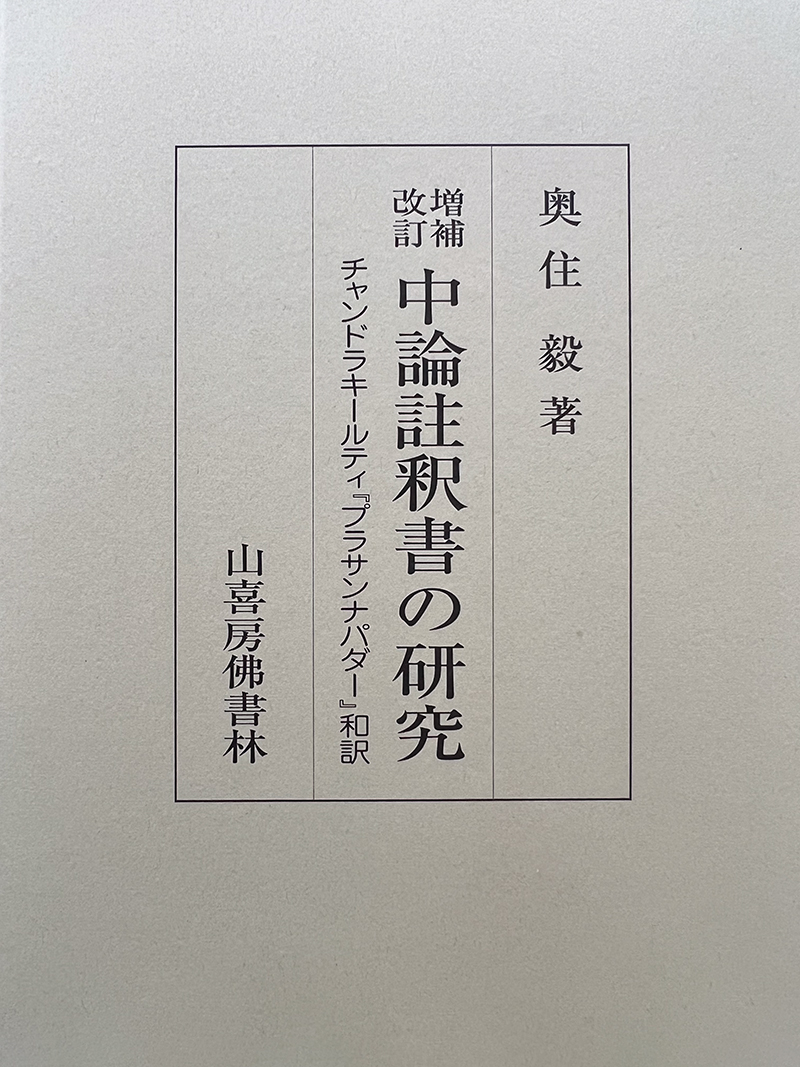

ナーガールジュナ(龍樹)作『中論頌』の注釈書として著名な、チャンドラキールティ作『プラサンナパダー』。本書は、同論における最重要章の一つ、第18章の梵・蔵校訂テキストおよび和訳を収録。中観思想の核心に迫る。

本書はインドで活躍した仏教学僧ダルマキールティ(Dharmakīrti, ca. 600–660)による刹那滅論証を軸とし、彼の著作Pramāṇaviniścaya(『正しい認識についての疑いを断ち切り決定する』)に対して、チベット仏教の一派であるカダム派(bKa' gdams pa)の学僧が著した諸注釈を辿り、思想的な変化・発展の過程を解明したものである。

インド仏教の刹那滅論証については1960年代から多数の先行研究があるが、チベット仏教の刹那滅論証については十分に研究されてこなかった。従来、11世紀から14世紀頃まで活動したカダム派の書物は散逸したと伝えられており、現代の研究者に利用可能な資料が限られていたからである。しかし、2000年代にカダム派の文献群が発見され、『カダム全集』として出版された。これによって、カダム派の思想を直接、確認することが可能となった。本書が力点を置くのは主に『カダム全集』所収の新出資料である。それらを用いて、11世紀以降のチベットで刹那滅論証に関する解釈がどのように変化したかを考察した。

前編は、神道と仏教を中心とする近代日本において、異文化であるキリスト教や新宗教がどのように需要されてきたのかを論じています。

この本では、神道を仏教を「体制」を支える宗教と定義しており、その対極としてのキリスト教の思想を解説しています。天理教などの「教派神道」や霊友会・立正佼成会などの新宗教については、「多重信仰」という概念を用いて解説しています。

浄土宗が、どのような理由で成立したのかを解説した一冊。浄土宗は、「南無阿弥陀仏と唱えるだけですべての衆生が極楽浄土に往生できる」という思想で、開祖は法然です。第1章では、法然が比叡山での修行を経て、浄土宗を開くまでの過程を詳細に解説しています。

第2章では、浄土宗の思想にまつわる諸問題についての解説が展開されています。

インド仏教の認識論・論理学を代表する学匠ダルマキールティの専門用語を平易な日本語で翻訳・紹介する。仏教研究者必読の一冊。

4,400円(税込)

27,500円(税込)

8,800円(税込)